【專論】不只有舊書──牯嶺街

路那

1895年臺北附近地形圖 by 中央研究院人社中心 臺灣百年歷史地圖

新生的街道:從龍匣口庄到牯嶺街

作為在臺北市、乃至於臺灣文化史上都頗為著名的一條街道,對牯嶺街歷史的理解,卻是稀少的不成比例。查詢維基百科,其上載明牯嶺街「清朝末年,這條街已經開闢,原為龍口街的一部分。」這條短短的敘述,矛盾地既正確又錯誤。

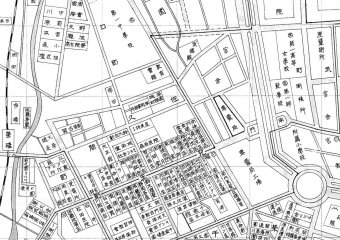

正確的是,牯嶺街確實有一小段與清領時期便存在的龍匣口街重疊。錯誤的是,這一小段重疊,或許不過是個十字路口──參照當時的地圖,會發現直至日治時期,「龍匣口街」都是一條東西向的街道,鄰近散落幾戶人家,估計便是至此開墾的蘇姓、連姓與武功周姓的族人所居。然而今日的牯嶺街,卻是南北向的縱長道路,將之視為前身,實是略為牽強。

實際上,就連「龍匣口街」本身,也歷經了範圍上的變更。

粿店仔福德宮(wumingzih 攝)

由1654年荷蘭人繪製的「淡水與其附近村社暨雞籠島略圖」(Kaartje van Tamsuy en omleggende dorpen, zoo mede het eilandje Kelang)中可知,彼時此地被稱為「Rieuwwerowar」,住著凱達格蘭族的雷朗社人。龍匣之名,即為到此開墾的漢人,對雷朗社人的閩語音譯。據翁佳音考證,所謂的「龍匣口」,按漢人的命名法則,即意指「龍匣社的入口」。也因此,在1895年的〈臺北附近地形圖〉中,「龍匣口庄」的範圍,其實要更為靠近今日的和平西路。事實上,今日與和平西路平行的中華路二段81巷一段,便是艋舺通往龍匣口庄與古亭庄的步道。因路旁有粿仔店,因此也稱粿店仔街或粿店仔頂。乾隆初年,闢建萬華側一段道路,稱為「中石路」。中石路與粿店仔街的合體,便是今日和平西路的前身。當時的龍匣口庄,北鄰臺北城牆(今愛國西路)、東北臨三板橋庄,東南與古亭村庄為臨,西南邊為崁頂庄,西北邊為下崁庄、艋舺。

隨著日軍進入臺北城,並開始購地興建設施,原本的龍匣口庄有部分變成了軍方用地、苗圃等。龍匣口庄因而內縮。當時,據《臺灣日日新報》在1918年對領臺初期的各地風景追憶,龍匣口庄「南門外部一望為水田與旱田。竹林與榕樹叢生。以赤煉瓦與草葺的農家散見在周遭。」出於水田的耕作需求,此地當時還有許多埤塘與水路。另一方面,南昌路做為清代臺北城往古亭、公館一帶的官道,也有了進一步的拓寬與整修。

到了1899年與1901年間,專賣局、臺銀員工宿舍陸續以徵地、自願奉獻與買賣等形式取得原地主土地,興建建物。這些區塊被稱為「城南街」,「龍匣口」之名,又自南門外續往南移。到了1905年的〈臺北市區改正圖〉上,「龍匣口庄」已改稱為「龍匣口街」,即前述的東西向房舍與街道。位置大約坐落於今日的郵政博物館與牯嶺街小劇場一帶。附帶一提,牯嶺街五巷距離巷口約20尺後,是與舊有巷道重疊的部分。換言之,牯嶺街五巷中後段的歷史,能遠溯至清領時期。

1905年臺北市區改正圖與google地圖疊圖,可看到今日牯嶺街的雛型(取自中研院臺灣百年歷史地圖)

至於牯嶺街的開闢,最早出現在1905年的〈臺北市區改正圖〉上,係做為日本領臺後第二次市街市區計畫出現的。由於日人考量到領臺後人口日益增加,遂以近代都市計畫理念,引入街廓概念。南門外的土地,由於地廣人稀,且無其他建物,因此非常適合實施這樣的構想。牯嶺街正是在這樣的概念下,新闢出的街道。原本阡陌縱橫、埤塘零星散布的不規則農園景觀,隨著街廓概念穩固與排水工程的進行,慢慢地成了如今我們認識的方正棋盤樣貌。

隨著街廓的形成,日本人居民也陸續大量移入。到了1909年,此地居民已經增為800戶。在居民的要求下,興建了「南門外市場」(後改稱千歲町市場),即今南門市場的前身。與之相對的,是原本就不多的本島人陸續移出。據呂其正的研究,到了1935年,此地居民已有九成是日本人,遠遠超過臺北市內的平均值。彼時的臺北人口總數約有27萬,日本人約占三成,亦即八萬多人。這八萬多人中,有一萬多人就住在舊龍匣口庄的範圍內。而臺北又是全臺灣日本人最多的地方──這樣看下來,龍匣口庄乃至於牯嶺街兩側,即是當時全臺日本人密度最高的地方了。

與此同時,龍匣口庄的性別比例在當時也達到罕見的一比一。與早期漢人移民來臺類似,日人領臺初期,在臺日人多以單身(赴任)的男性為主。1920年代以後,日本逐漸重視家庭空間,形成了一波住宅改良的風潮。此地的官舍亦受到這樣的影響,加上居住者較有經濟實力,因此夫妻共同生活在此地的狀況也相對顯著,使得性別比呈現較為均衡的狀態。

1922年町名改正後,龍匣口改成新榮、兒玉、南門、佐久間、龍口等數町。牯嶺街被劃入的是佐久間町,稱為「佐久間町通」。沿著佐久間町通往南,共有三個丁目。其中,第三丁目大多是臺北帝國大學官舍群,其餘的則有不少是總督府高等官舍群。至於其他數町中,則以鄰近的專賣局員工為大宗。

戰後,敗戰的日人撤出,國民政府隨即接管。由於此地遍布高等宿舍群,因此大多也成為配給給高級公教人員與黨國大老的公家宿舍。據臺大社會系所做的人口調查,古亭區外省人的比例相對較高,與此有著明顯的關聯。

1946年,佐久間町通在行政長官公署〈臺北市政府改正街道名稱一覽表〉後,改稱為龍津街。這個名稱明顯地與清領時期的舊漢族地名「龍匣口」有關。然而在隔年,立刻又被更名為牯嶺街。

牯嶺街,乃至於全臺北市的「再中國化」的路名,其命名由來,目前公認係由上海建築師鄭定邦由其上海經驗制定。當時身為租界的上海,界內法規由列強作主。英美租界決定合併時,將道路以「南北向街道用中國省名、東西向是中國的城市名稱,順序與實際地理位置無關」的原則命名。無論是否有所意識,鄭定邦的「命名」,都讓流亡海外的國民政府得以無視在地脈絡,抹滅許多曾經的歷史記憶。

據研究,臺北市與上海不同,更加按照實際的地理方位命名。這份虛擬中國地圖的中心點,便是當時的長官公署(今行政院)。由忠孝東西路與中山南北路為界,將臺北市分為四大象限。忠孝東西路對應的是隴海鐵路,中山南北路對應的則是平漢鐵路(今京漢鐵路)。儘管如此,畢竟對應的無法那麼精準。牯嶺街命名由來的牯嶺,位於江西廬山,係在平漢鐵路以東,然而牯嶺街在臺北市內卻是更偏西一點。

至於為什麼以既非省名,又非市名的牯嶺為名?傳說是因為蔣介石與宋美齡在此有座「美廬」別墅,夫婦倆對此地相當鍾愛,故來臺後特地以此地命名紀念。然而儘管眾口如一,但以歷史檢證,卻不難發現其間的謬誤。首先,「牯嶺街」的命名,是在1947年。然而蔣介石在1948年還到「美廬」過新年。加上國軍失利,係自1948年中,戰局方開始急轉直下。是以,國府實在沒有理由在初光復的臺北市南門口一隅以一條與山毫無關係的街道紀念最高領袖的居所。至於網路上流傳的另一個「廬山會議」的說法就更荒唐了。歷史上的廬山會議共有三次,分別在1959年、1961年與1970年召開。且召開的人無一例外的是共產黨──說起來,第一次廬山會議的核心,正是蔣介石的死對頭毛澤東呢。

高知識份子的群居街道,潛藏著殖民者擘劃的教育藍圖

在日本時代,牯嶺街一帶充斥著高等官舍。此處的高等官舍,包括總督府與高等教育機構,比如帝國大學總長官舍,也在此處。官大,宿舍大,可居住的人口就多,因此從老人到小孩都居住在此,也是牯嶺街一帶的重要特色。除了高等官舍外,兒玉町也有許多高等與判任官舍乃至於高等商業學校學寮等住宅設施。影響所及,此處的商業活動,也反映了居住者的使用需求。

牯嶺街一帶的主要商業街道,係以南門外街道為主的兒玉町通(今南昌路)。據研究,此地商店的兩大特色,一為多花藝、茶道等藝文特色產業,二為多醫療院所,包括小兒科、齒科、產院與療養院等,密度極高。單一科別即能在此立穩腳跟的現象,也能反應出此地人口配置的組成。鄰近的市場,則有千歲町市場(今南門市場)與龍口市場(今龍口市場)。其中,千歲町市場為公營市場,除興建建物外,攤位的設置也充滿了濃濃的日本風味。較諸其他公營市場,如太平町或西門町市場,千歲町市場中日式的食材、小吃與日用品攤多上許多,約占了全部48家的五分之一左右,包括天婦羅、壽司、魚板、漬物與和服店等。顯示出此地濃厚的日式風味。

由於此地日人眾多,因此從執業醫師到商舖老闆,日本人的比例也相當高。可以說在殖民地時代,此處便是標準的「小日本」。

此處之所以形成在臺日人密度最高之地,自然與殖民政府的規劃有關。本區域在日治時期,是最早期的「殖民現代化教育」的示範場域之一。日本領臺後,很快地便著手規劃設立「國語學校」與「國語傳習所」的相關事宜。1896年,臺灣總督府國語學校成立,國語學校另下轄三所供學生實習的附屬學校。這些附屬學校,同時也是供幼童讀書的小學校示範場所。該年年底,國語學校在今日的臺北市立大學校地動工新建校舍,隔年完工後,才由艋舺清水祖師廟處遷入。此一「國語學校」,實是日人啟動其殖民化(培育日語師資)與現代化(學制)的濫觴。

日治時期的臺灣教育會館,戰後一度成為臺灣省參議會、美國新聞處。今為二二八國家紀念館(Outlookxp 攝)

除國語學校外,本地另一重要教育機構,正是屹立在南海路與泉州街口的二二八國家紀念館。其前身,正是鼎鼎大名的「臺灣教育會」。1901年成立的臺灣教育會,是具有半官方身分的民間機構,其職責在於「藉諸教育使本島民同化」,將總督府的政策、指令、文宣等傳遞給下級教育單位。其會長或總裁,係以行政首長就任。如首屆的會長石塚英藏,時任總督府參事官長。隨後,民政長官後藤新平也曾擔任會長。臺灣教育會廣收日籍與臺籍會員,並透過機關雜誌《臺灣教育會雜誌》傳遞政策理念。隨著時代的轉變,教育會的「業務」也逐漸多元開展,從活動、展覽、出版、媒體到學校等,可謂多采多姿。其於1931年落成的館舍,因此也成了各種演講與展覽會的舉辦場所。

無論是國語學校又或臺灣教育會,乃至於鄰近的中學校與後來的臺北女子高等學院,在在可見到此處作為帝國教化示範場域的理念──即便是看似與教育搭不上邊的植物園,內中的林業試驗所其實也是孕育臺灣首批現代教育下植物學家的搖籃。

在國民政府接手後,此地濃厚的教育性格並未有所更改。與日本人一樣,語言教育是國民政府的第一優先──行政長官陳儀在接收後曾說,「臺灣既然復歸中華民國,臺灣同胞必須通中華民國的語言文字,懂中華民國的歷史……。我希望於一年內,全省教員學生,大概能說國語、通國文、懂國史。」這要如何辦到?第一必須推行國語。而「臺灣省國語推行委員會」的設置地點呢?恰好便是位在植物園的建功神社。

除了國語推行委員會外,日後無數學童的第一份報紙《國語日報》前身,北平的《國語小報》,亦是在建功神社復刊。根據當時在此工作的林良回憶,「(報社)利用神社的正殿和側殿擺辦公室工作,窗外是一片樹林。」

在委員會與國語日報社外,更重要的,是「臺灣省國語推行委員會附設實驗小學」的設立。校地內囊括了日治時期私立女子高等學院範圍的國語實小,在1946年成立,其主要的目的,正是推行國語教育,並試驗教學方式。

1950年代,植物園一角「南海學園」的出現,更能明確地顯現出此地做為典範教育場域的重要性。加上後來租借舊教育會館的美國新聞處,此地遂成了匯合中西文化的重要館所。

這些機構的相關人員,由於多係戰後來臺人士,往往便居住在不遠的南昌街、牯嶺街一帶舊龍匣口庄的區域:如早期建國中學的內部有提供給教職員居住,被戲稱為「河北大院」的宿舍;而根據林良的回憶,重慶南路三段36巷住的幾乎都是國語會的職員宿舍,被戲稱為「國語巷」。

林立的教育機構與場所,以及居住在鄰近的教職員工,深深地型塑了此區獨樹一幟的「官方典範教育示範場域」的特徵,也展現出此地濃郁的體制內官民合作氛圍。

歷史與知識,在此換手交易

戰後的牯嶺街,係以舊書街聞名。一般咸認這與此地居住著相當多必須被遣送回日的日本人有關。肇因於國府的強制遣返政策,加上行李太多搬運不便,不僅書籍繪畫,實際上所有生活用品都一應上了街。除了牯嶺街一帶外,西門町與臺北車站附近也是熱門的擺攤場所。因此,比起舊書街,這些攤位看起來應更像是舊貨攤。

在戰後待遣返的日僑之外,撤退來臺的逃難人口其實也對牯嶺舊書街印象的形成有所貢獻。在倉促來臺的情況下,一時間生活費無著,只得變賣行李乃至於藏書字畫等情事,比比皆是。這些物品,便由無物可賣的中下階層賤價收購後再賣出。政府則為了社會穩定,默許流動攤商的存在。可說在當時的臺北市,舊貨、舊衣、舊書攤等,是隨處可見。

牯嶺街成為舊書攤專門的時間點,據李志銘的研究,約在1954年左右。此時,各種舊物商已紛紛找到最佳區位,不再彼此混雜。舊衣、舊物往萬華集中,而舊書則以衡陽路、中華路、重慶南路、信義路國際學舍與牯嶺街等地為尚。其中,衡陽路與中華路的書籍,以西洋雜誌與小說類最多。其後,隨著市容的整頓,包括松林書局在內,部分舊書攤便遷移到了牯嶺街。

一直要到1950年代中期,牯嶺街方才成為我們如今印象中以舊書攤聞名的街市。在這條短短的街上,便有58攤的規模,不可謂不密集。此時,知識分子在此蒐購舊書,底層百姓則以販售舊物餬口。在戰後的國語與居住政策下,許多外省文人因而在此群聚,也形成了城南最初的文教印象。

與此同時,市府在整建市容的要求下,對舊書攤也逐步出現了限制,包括不可佔用道路面積等。上有政策,下有對策。於是乎立體的擺設方式便隨之出現。趙天儀在其詩作〈舊書攤〉中便曾描寫此時的景象:「依牆為攤位/靠露天為店舖/天地是家/書籍是賴以維生的貨品」。

1968年,臺北市政府公佈了《攤販管理規則》,進一步縮緊了對舊書攤的限制,同時也規劃出固定的攤位。此時期,攤位數從50家增至80家左右。1973年,光華商場。市政府將多數攤商強制遷移至該處,開啟了臺灣舊書業的新章。儘管攤商不再,但牯嶺街仍有數間頗負盛名的舊書店。這也讓牯嶺街等同於舊書街的印象,深深地刻印在臺北人的腦海裡。

這樣的印象,促成了2000年「牯嶺街書香市集」的開辦。2004年,鄰近的南海藝廊於庭院舉辦臺灣第一場創意市集。隔年,創意市集與書香市集合體舉辦,更名「牯嶺街書香創意市集」迄今。市集從社區出發,以「書香‧創意‧街道劇場‧藝術社區」為主軸,成功地激盪藝術家、攤主與社區的互動,至今已有20年之久。

1996年,則是牯嶺街另一個值得銘記的時刻。在這一年,牯嶺街中正第二分局搖身一變,成了牯嶺街小劇場。這是臺北市首見閒置空間再利用的案例,也成了日後無數建築與空間再利用與活化的範例。

綜觀牯嶺街的歷史,它在高知識份子群居、族群更替、官方文教政策與民間藝文新創力量交錯協作下,形成了獨特的藝文生活地景。此處不只有牯嶺街小劇場與舊書攤而已,包括在地社區自行舉辦的牯嶺街市集、鄰近的藝文機構與郵幣街等一同納入,成為雅俗共賞的社區生態博物館,或許更貼近它的真實面貌。

參考資料

李志銘,《半世紀舊書回味》,臺北:群學出版,2005年。

羅元祺,〈我住在中國地圖裡:臺北路名中的「城市老故事」〉,https://tw.news.yahoo.com/news/%E6%88%91%E4%BD%8F%E5%9C%A8%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%9C%B0%E5%9C%96%E8%A3%A1%EF%BC%9A%E5%8F%B0%E5%8C%97%E8%B7%AF%E5%90%8D%E4%B8%AD%E7%9A%84%E3%80%8C%E5%9F%8E%E5%B8%82%E8%80%81%E6%95%85%E4%BA%8B%E3%80%8D-015908367.html,2017.12.1日刊登,2021.06.01引用

賴英泰,〈專題|塵封的臺灣美術現代性記憶:從臺灣教育會館、美國文化中心到二二八國家紀念館〉,https://artouch.com/views/content-4373.html,2018.06.27發表,2021. 06.01引用

王德威、宋明煒編,《五四@100:文化,思想,歷史》,臺北:聯經,2019年。

呂其正,〈日治時期臺北龍匣口庄規劃與空間演變之研究〉,臺北:北藝大建築與文化資產研究所碩論,2019年。

【專論】不只有舊書──牯嶺街

新生的街道:從龍匣口庄到牯嶺街 作為在台北市、乃至於台灣文化史上都頗為著名的一條街道,對牯嶺街歷史的理解,卻是稀少的不成比例。查詢維基百科,其上載明牯嶺街「清朝末年,這條街已經開闢,原為龍口街的一部分。」這條短短的敘述,矛盾地既正確又錯…

實小、建中,與楊德昌《牯嶺街少年殺人事件》

講到台灣電影,楊德昌是一個不會被錯過的名字。也多虧了他的作品,「牯嶺街」自此與電影結下了不解之緣。1947年生於上海的楊德昌,還在襁褓之時,便隨著父母來到台灣。父母均為公務員。其母在中央信託局,父親則在中央印製廠位居廠長。來台後,便一直居…

牯嶺街,舊書街

戰爭與舊書眾所周知,牯嶺街「舊書街」的由來,與戰後日本移民被驅離有關。據調查,當時在臺灣的三十二萬日本人中,有十四萬人希望能留在臺灣,十八萬人則志願歸國。然而接管的中華民國政府並未接受,最終,除了少數留用者外,在台日人全…

不只是「小」而已:小劇場運動,與牯嶺街小劇場

牯嶺街小劇場,是牯嶺街在舊書之外最著名的地標了。這棟興建於1906年,原本為兩層樓高木造日式宿舍的建物,在1927年曾一度作為第四衛生作業監督所而存在。這與網路上有許多資料指稱該地為日本憲兵分隊所、為巴洛克式建築等…

圍繞著機構而生:產業與聚落

自牯嶺街開闢以來,此地陸續集居了許多教職員與公務員。整體來看,以鄰近的專賣局職員與台北帝國大學教職員工的數量最多。至今,牯嶺街60巷(佐久間町三丁目)仍有「台北帝國大學官舍群」存在。鄰近街區中,另有南門町一丁目…